|

|

|

|

ひがし茶屋街(2012年6月4日) |

ひがし茶屋街(2012年6月4日) |

ひがし茶屋街(2012年6月4日) |

ひがし茶屋街(久連波・友禅) |

ひがし茶屋街 |

ひがし茶屋街 |

|

|

|

| ひがし茶屋街を散策の観光客 | ひがし茶屋街を散策の観光客 | くるみや(喫茶) |

. 金沢市東山・ひがし茶屋街(2011年4月6日) |

金沢市東山・ひがし茶屋街(2011年4月6日) |

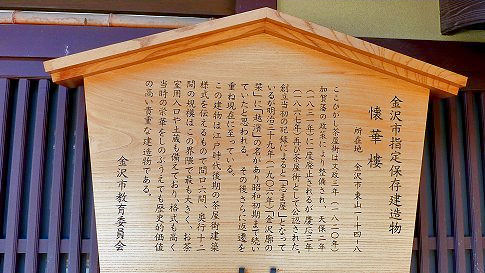

金沢市指定保存建造物「懐華樓」 |

金沢市指定保存建造物「懐華樓」説明表示板 |

|

|

金沢市東山・ひがし茶屋街(志摩・左側建造物) |

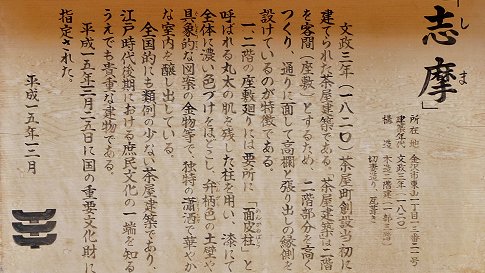

国指定重要文化財「志摩」 |

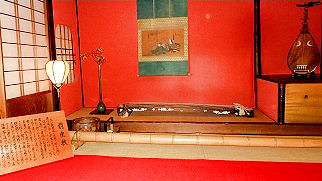

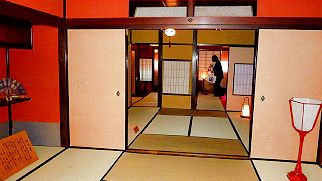

国指定重要文化財「志摩」 |

国指定重要文化財「志摩」説明板・平成15年12月25日 |

|

|

|

| 典型的なお茶屋の庭 | 囲炉裏 | 台所 |

|

|

|

| ひろま | 前座敷 | ひろま・なかの間・前座敷 |

|

|

|

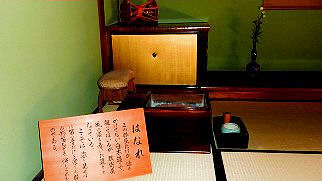

| はなれ | 寒村庵(抹茶も頂ける・有料) | 浅野川に架かる梅の橋 |

|

|

主計町茶屋街 |

主計町茶屋街 |

正面見える浅野川大橋詰火の見櫓(国登録有形文化財) |

浅野川大橋(国登録有形文化財・建造物) |

浅野川大橋 |

浅野川大橋(国登録有形文化財・建造物) |

|

|

|

| 主計町茶屋街 | ひがし茶屋街側より主計町茶屋街望む | 大橋取付の国登録有形文化財版 |

| 浅野川大橋周辺の歴史ある建造物。 |

|

|

|

| 歴史ある綿谷小作薬局(創業1667年) | ビストロとどろき亭(1921年建築) | 徳田秋聲記念館 |

撮影日時・2011年4月6日・2012年6月4日

![]()

メインページへ

![]()

資料

地元発行の観光パンプレット・HP及び施設説明表示板