|

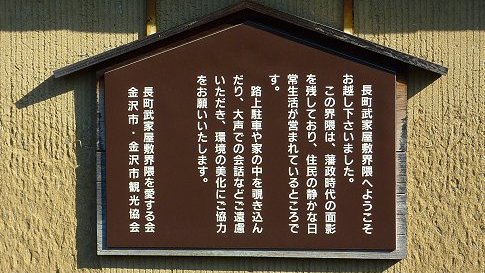

武家屋敷跡・金沢市の中心街から近くに位置する長町武家屋敷界隈には加賀藩士の中・下級武士の屋敷の跡が残っている。

土塀や用水、石畳の残る町並みには歴史(藩政時代)の重みを感じる。長町武家屋敷跡は清流に映える土塀、見越しの古木、

金沢で最も藩政時代の面影を今にとどめている旧跡である。武家屋敷跡では冬になると雪から土塀を守るため薦かけが行

われる。長町武家屋敷跡土塀に雪から守るためにかけられた薦かけの風景(2010年12月28日)を追加する。

金沢城跡・金沢市東部、小立野台地の先端部に立地する近世の平山城跡。天正8年(1580)柴田勝家(越前城主)が、そ

れまで当地にあった金沢御堂を攻略して、佐久間盛政が初めて金沢城主となり城郭整備に着手した。賤ヶ岳の合戦後、前

田利家が金沢城主となり、3代藩主利常による寛永8年(1631)の大火後の造営で現在の城の縄張りが定まり、約3

00年間にわたって約100万石を領した前田家歴代の居城として継続した。金沢城跡ページへ

大野庄用水・天正、慶長年間に亘り金沢城の築城普請に際して、宮越(今の金石港)からおびただしい木材の運搬を犀川

の本流を遡って、この水路の川筋に引き上げたところから「御荷川」と称された。又いつの日か「鬼川」とも呼ばれたが現

在は大野庄用水と云う。当時文明開化の金沢の産業は、鮎のおどるこの流れを利用した水車小屋の水力からはじまったと

いわれている(説明表示板より)。

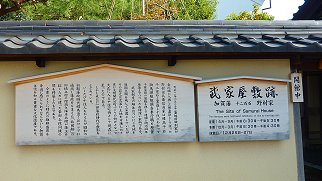

武家屋敷跡加賀藩千二百石野村家

天正十一年(1583)藩祖前田利家が金沢城に入城して、加賀百万石の基礎が築かれたのである。直臣として従った野

村伝兵衛信貞家は、禄高千石から千二百石と累進して、代々を御馬廻組々頭、各奉行職を歴任し、この地に千有坪(三千

平方米余)の屋敷を拝領し、家督は十一代にわたって、明治四年の廃藩に至った由緒ぶかい家柄である。武家制度の解体

により野村家もいくたびか住人を変えたが、土塀、古木、曲水の一部を残しその後、加賀大聖寺藩の傑商久保彦兵衛が天保

十四年(1843)建立の、藩主を招いた豪邸の上段の間、謁見の間を移築して現在に至っている。

|