富山県の中央部を流れる一級河川。源流は岐阜県宮村の川上岳(標高1625m)に源を発し岐阜県内を宮川として流れる。高山市を北流して飛騨

高原を過ぎ川上川、大八賀川、小八賀川、大鳥川など各支流を入れ、県境の猪谷で岐阜県神岡町を流下する高原川と合流神通川となる。発電所は宮川

水系が関西電力、高原川、神通川水系が北陸電力となっている。

富山県に入ると細入村と大沢野町の峡谷を流れ、長棟川を加えている。富山市で熊野川、井田川を合わせ、富山市中央部を貫流し富山湾に注ぐ。幹

線流路延長120km。県境から「神通峡」として美しい景観を呈しており、県定公園に指定されている。

県境部分には、安藤広重の絵にも描かれている「籠ノ渡」が架けられていた。峡谷の両岸に綱を張って、その綱に籠をつり下げて、人はその籠にのっ

て、引き綱をたぐりながら渡る仕組みである。笹津付近からは扇状地を形成。その下流域では、常願寺川の大量の土砂によって西側に流路が押しやら

れるとともに、呉羽丘陵にさえぎられ流域が細く狭くなっている。

旧流路は現在の「富山大橋」付近で大きく東に曲がり、西に向きを変えてJR富山駅北側を通って、今の流路と同じになった。下村、草島を経た旧

北陸道は、神通川を渡って千原崎村地内を経て東岩瀬町に至る。江戸時代この道を「富山街道」と称した。東岩瀬から水橋町に至る街道は「浜街道」と

称した。

この神通川は、交通の要衝であり、慶長14年7月、元和2年11月、加賀藩は、東岩瀬、草島、千原崎に五間に一間の伝馬役を課し、神通川舟渡の

裁許を与え保護していた。当時草島、千原崎両村は、神通川右岸に位置していた。その後、万治頃までに更に河道が東に変わり、今市と草島の間を通

り、西岩瀬の東側(現北陸電力火力発電所の西側)から富山湾に注いでいた。

その後寛文8年の洪水により堤防が欠潰、河道は、東に大きく変わり、現在の河道となった。上流には、多くのダム、神通峡の渓谷美、下流には、

全国でもめずらしい河川敷の富山空港、河口には、特定重要港湾の富山港がある。

宮川の関西電力打保ダム

高原川の北陸電力新猪谷ダム

宮川の関西電力角川ダム

宮川に架かる弁天橋

弁天橋から宮川の下流を望む

弁天橋から宮川の上流を望む

JR東海高山本線坂上駅

関西電力坂上ダム

関西電力坂上発電所

高山本線第9宮川橋梁

打保ダム湖

国道360号線宮川新大橋

蟹寺水力発電所の取水堰堤

国道360号線から杉原駅へ万年橋

万年橋から宮川下流を望む

まんが王国宮川温泉おんり〜湯

高原川上流の蒲田川

高原川支流双六渓谷双六ダム

高原川の北陸電力浅井田ダム

浅井田ダム湖

浅井田ダムより下流を望む

北陸電力東町発電所

高原川の北陸電力新猪谷ダム湖

北陸電力新猪谷ダム

新猪谷ダムより下流を望む

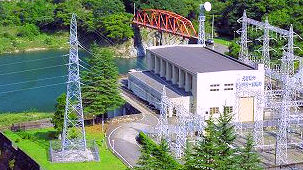

北陸電力新猪谷発電所

国道41号線の新国境橋

新国境橋より上流を望む

新国境橋より下流を望む

宮川の国境加賀沢橋

国道41号線の史跡猪谷関址石碑

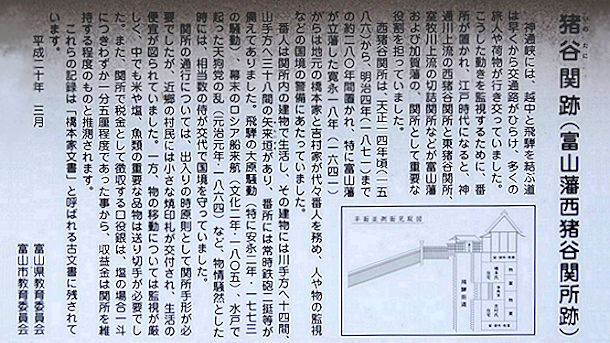

史跡猪谷関跡(富山藩西猪谷関所跡)説明板

吉野橋から北陸電力神通川第一ダム(神一ダム)

北陸電力神通川第二ダム(神二ダム)

国道41号線の猪谷関址石碑

猪谷関所館(関所跡)

JR高山本線猪谷駅

神峡橋より下流を望む

神峡橋(猪谷駅近く)

神峡橋より上流を望む

神峡橋より下流を望む

北陸電力神通川第一ダム(神一ダム)

北陸電力神通川第一ダム(神一ダム)

吉野橋から片路峡を望む(上流部)

北陸電力神通川第一発電所・寺津橋

北陸電力庵谷発電所

庵谷発電所付近の片路峡

国道41号線庵谷トンネル

庵谷トンネル付近より神通川を望む

岩稲橋より神通川を望む

JR高山本線楡原駅

国道41号線庵谷橋

観光橋から国道41号線楡原橋

県道188号線から観光橋

北陸電力神通川第二ダム(神二ダム)

神通川第二ダム銘板

神通川第二ダムより下流を望む

稲庭温泉楽今日館

富山漕艇場

富山漕艇場からの神通川第二ダム湖

神通川第二ダム堰堤から富山漕艇場

観光橋からボート競技の練習

北陸電力神通川第三ダム(神三ダム)

神通川河川敷にある富山空港

北陸電力神通川第三ダム(神三ダム)

神三ダムから下流の神通川

県道25号線から神通川第三ダム湖

高山線列車から神通川第三ダム湖

JR高山本線東八尾駅

東八尾駅付近の神通川

県道35号線成子大橋

成子大橋から対岸

富山空港国際線ターミナル

富山空港のANA767-200

富山空港のANA737-800

赤白塗装の北陸自動車道神通川橋

南富山行き市内電車から富山大橋

富山大橋から下流側

旧北陸道の加賀往環道が渡った場所に架かる国道415号線荻浦橋

河口付近の岩瀬運河を行く観光船[fugan]と岩瀬カナル会館

県道62号線有沢橋

富山大橋から井田川の合流

富山大橋から上流

旧富山大橋記念小公園から

小公園の立山連峰解説板

旧富山大橋の欄干柱

富山大橋の欄干柱

国道8号線中島大橋

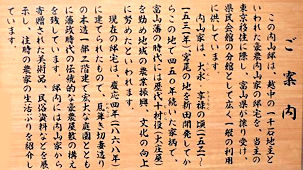

国登録有形文化財・内山邸

内山邸の案内板

内山邸の梅林

萩浦橋・旧北陸道が渡った周辺地点

右岸から北陸電力富山火力発電所

右岸河口から富山湾 手前は神通川

右岸より岩瀬方面を望む・富山港

富山港展望台(高さは24.85m)

富山港展望台から荻浦橋

展望台から北陸電力富山火力発電所

富山港展望台から右岸のタンカー

富山港展望台から神通川右岸堤防

神一ダムは神通川上流、細入村片掛にある北陸電力の発電用ダム。右岸は大沢野町吉野。越流型コンクリート重力ダム(堤高45m)1952年(昭

和27)着工し、1954年(昭和29年)完成。ダムの湛水によって吉野集落21戸の内20戸が水没することになり、上部の段丘面に移転した。

神二ダムは大沢野町牛ケ増にあり、左岸は細入村岩稲。越流型コンクリート重力ダム(堤高40m)。1952年に着工し54年完成。ダムの建設で

岩稲集落26の内16戸と公民館が水没するので移転した。

神三ダムは神二ダムよりさらに下流の長走にある、発電用重力式コンクリートダムで、右岸直下の神通川第三発電所(有効落差10.22m、出力9400kw)が1955年に、左岸下流葛原の神通川第三左岸発電所(有効落差16m、出力7100kw)は56年にそれぞれ発電を開始した。

富山県漕艇場は富山県内初の県営漕艇場。細入村と大沢野町にまたがる、神通第二ダム湖内に平成5年6月に開場する。管理棟・艇庫・競技レーン

からなる1000mのコース6レーン(1レーンは回送用)あり、日本漕艇協会のB級公認コースになっている。富山県の漕艇競技は国体5連勝を達

成するなど全国屈指のレベルにあり、1994年の全国高等学校総合体育大会や2000年国体の競技会場として、漕艇の普及・振興のために、総事業

費21億円をかけて建設された。

富山空港は神通川河川敷の空港で県が設置、管理している。富山市秋ケ島に1963年(昭和38)に開港する。富山市中心部からは5km。北陸

自動車道富山インターチエンジへも2kmと立地条件に恵まれ、現在では、国内線は東京、札幌。国際線はウラジオストク、大連、上海の定期便が就

航している。

富山港は富山市にある国の特定重要港湾。正式名称は「伏木富山港富山地区」であり、富山新港と伏木港と共に「伏木富山港」を形成している。

富山地区の港湾区域には、神通川萩浦橋下流河川水面と富岸運河・住友運河・岩瀬運河の水面が含れる。平成2年(1990)に公共用とし10号岸

壁が完成、係留施設も3号まであるほか、企業専用の係船岸壁もある。港としての機能は、万治年間(1658から1661)初期頃の洪水で神通川

本流は二股に分かれ、寛文年間(1661から1673)以来、東岩瀬側を河口港として利用したことに始まる。1926年(大正15年)に神通川

河道変更工事で河道を西方に移し、現在の港の原形ができる。

富山港展望台は港湾の利用促進を図るため、富山市の海の玄関口である富山港のシンボル的施設として、海とのふれあいの場や県内外との交流に活

用されるよう、伏木富山港の港湾環境整備事業(緑地)の一環として、昭和60年11月に建設された。展望台の形状は、北前船の時代に活況を呈し

ていた東岩瀬湊(富山港)の歴史や文化に配慮して、当時、港の守護神として船方衆の尊敬を集めた荒木町の金刀比羅社(琴平神社)の境内に建つ

「常夜燈」がモデルとなっている。

河川の説明内容は1994年内容で記載してあります。

富山県の市町村合併(2005年4月)で大沢野町・大山町・八尾町・婦中町・山田村・細入村が合併し、現在は富山市です。

草島、千原崎、西岩瀬、東岩瀬も富山市。

岐阜県の市町村合併(2004年2月)で神岡町・古川町・宮川村・河合村が合併し、現在は飛騨市です。

河川及び歴史の参考資料

「富山大百科事典」1994(平成6)年初版発行 発行所 北日本新聞社

「富山県歴史の道調査報告書・北陸街道」1980年(昭和55)発行 富山県教育委員会(編集) 富山県郷土史会(発行)

メインページへ