|

|

|||

最大洞杉・2004年の計測で幹周合計30.18m |

洞杉観察道案内図 拡大 |

||

魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」 |

魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」奥の洞杉 |

||

魚津市道南又線沿いの「市道横洞杉」 |

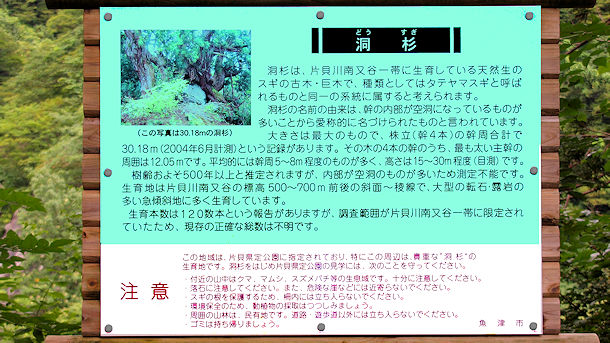

洞杉説明板 拡大 |

||

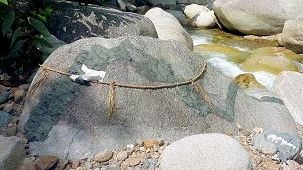

南又谷川の龍石(蛇石) |

蛇石から上流(巨石が多い) |

||

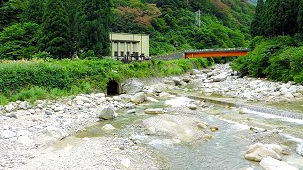

成谷1号砂防ダム |

下流より成谷1号砂防ダム |

||

黒谷頭首工 |

北陸電力片貝第三発電所 |

||

東山円筒分水漕 国の登録有形文化財(農業用水利施設) |

東山円筒分水漕 国の登録有形文化財(農業用水利施設) |

||

蔵の下橋から布施川ダム湖 |

蔵の下橋・布施川ダム湖 |

||

市道横洞杉 |

市道横洞杉幹廻り(←図左側) |

市道横洞杉幹廻り(←←図右側) |

新土倉橋 |

新土倉橋より上流の砂防堰堤 |

新土倉橋より下流 |

龍石 |

龍石祠(りゅうせきのほこら) |

蛇石橋 |

小沢谷橋周辺の砂防堰堤 |

南又谷川に架かる小沢谷橋 |

小沢谷橋周辺の南又谷川 |

砂防堰堤 |

高木橋 |

高木橋より上流の砂防堰堤 |

成谷1号砂防ダム上流の砂防ダム |

成谷1号砂防ダム |

成谷1号砂防ダム銘板 |

北陸電力片貝第四発電所 |

東又谷川と南又谷川合流地点 |

北陸電力片貝第一発電所 |

北陸電力片貝第二発電所 |

周辺の片貝川 |

小坂橋 |

黒谷頭首工右岸から対岸を望む |

黒谷頭首工 |

黒谷頭首工 |

黒谷橋(すぐ上流は黒谷頭首工) |

黒谷橋より下流 |

東山円筒分水漕(農業用水利施設) |

東山円筒分水漕(農業用水利施設) |

東山円筒分水漕説明板 拡大 |

右岸から東山円筒分水漕前の片貝川 |

東山橋より上流 |

対岸のタワーパートナーズ工場 |

片貝川に架かる東山橋 |

東山橋下流 |

片貝橋から対岸 |

片貝橋 |

片貝川に架かる落合橋 |

落合橋より上流 |

落合橋より下流 |

富山地方鉄道片貝川・布施川橋梁 |

魚津工業高校と立山連峰 |

河口付近の布施川との合流地点 |

河口より対岸・富山湾 |

左岸河口より富山湾 |

経田漁港 |

| 支流の布施川 | |||

布施川ダム堰堤 |

布施川ダム堰堤を望む |

蔵の下橋 |

蔵の下橋より上流 |

蔵の下橋上流の砂防ダム |

布施川ダムの放流路 |

布施のみどり湖石碑 |

小出力の北陸電力布施川発電所 |

布施川発電所送水管 |

発電所付近の布施川 |

布施川発電所放流口 |

県道314号線布施橋 旧北陸道 |

布施橋からあいの風とやま鉄道線 |

布施橋から下流 |

布施川の農道に架かる犬山橋 |

犬山橋から上流 |

犬山橋から下流の国道8号線橋梁 |

河口から 青い屋根が合流地点 |

青い屋根の石田農林漁業実習体験館 |

石田マリーナ |

黒瀬川河口に架かる磯橋 |

磯橋から上流 |

県道314号線黒瀬橋 旧北陸道 |

左岸から布施川・片貝川合流地点 |

|

資料 施設の説明表示板、及びHP等 富山大百科事典 1994年(平成6年) 初版発行発行所 北日本新聞社 富山県歴史の道調査報告書・北陸街道1980年(昭和55年)発行 富山県教育委員会(編集)富山県郷土史会(発 行) 富山大百科事典発行の1994年(平成6年)以降の変更事項は、国土交通省のHP(河川情報)より メインページヘ |

|||