黒部川は北アルプス中央部の三俣蓮華岳・鷲羽山を源に、V字峡谷を縫って富山湾東端で日本海に注ぐ一級河川。全長86km、24の支流をもつ。流域面積は682平方キロメートル。薬師沢や岩苔小谷・東沢などの水を集める源流部は上ノ廊下と呼ばれ、両岸から岩壁が迫って、一部の登山者のみ

が入れる自然峡となっている。

源流を抜けると黒部湖・黒部ダムに達し、周囲では、針ノ木谷・内蔵助谷・御山谷などからの流れが注ぐ。ダムは巨大なアーチ式ドーム越流型で、1956年(昭和31)7月着工、63年に完成した。発電所は、国立公園内であるため、峡谷美を損なわないように配慮すると同時に、積雪・雪崩に

よる被害を防ぐためすべて地下に造られた。

ダムから下流は「下ノ廊下」といわれ、日本で最も深くて長いV字峡谷。一番深い所では川底から尾根までの高さが1500mにも達する。ダム直

下から東谷の合流地点までと雄山・剣岳・池平山を結ぶ稜線及び、赤沢岳・岩小屋沢・鹿島槍ケ岳を結ぶ稜線に囲まれた地域は奧鐘山の大断崖と猿飛

峡を加えて国の名勝・特別天然記念物に指定(1964年7月10日)されている。宇奈月温泉あたりで川幅が急に広くなる。愛本橋付近まで広げな

がら北流。愛本を扇頂とする黒部扇状地が形成され、低い自然堤防と人口堤防に囲まれ幅数百mの川床を表流水が流れる。

かっては幾度となく氾濫を繰り返したが、上流の発電用ダム建設と農業用水の分流により、水量は少なくなった。黒部ダムは黒部川上流の峡谷部、

立山町にある発電用ダム。アーチ式ドーム越流型コンクリートダムで高さ186m・堤頂長492m・利用水深60m。有効貯水量は、1億4800万

立方メートル。

黒部川扇状地の扇頂部にある地点は、古くから黒部川の渡河地点として交通の要地であったが、寛文3年に加賀藩三代藩主前田綱紀の英断によって

初めて架橋されたのが日本三奇橋の刎橋であった。黒部川に架かる愛本橋周辺は旧北陸道が渡った地点。寛文3年(1662年)。

黒部川の両岸にはかつて13の用水が作られそれぞれの堰から水を取り入れていた、黒部川での発電事業計画を機に用水を合口化することになり、

旧愛本橋の約50m下流に愛本合口堰堤が1932年に作られた。その後、昭和1934年、1952年の洪水は、改修によって持ち堪えたが、19

69年8月の大洪水では致命的な被害を受けたため、堰堤の移設がきまった。

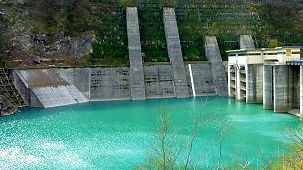

新愛本堰堤は旧堰堤の130m上流側に越流型シェルタイプのローラーゲート構造の洪水吐ゲートとし、昭和1973年3月に完成した。愛本堰堤

で取水されたた水は、右岸黒東用水・左岸黒西用水から発電および灌漑用水として利用されてた後、黒部川へ放水される。

右岸黒東用水は黒東第一発電所で使用後、一部は墓ノ木自然公園内を通って黒部川本流に戻される。残りは黒東用水に戻され、黒東第二発電所、黒

東第三発電所と灌漑に使用される。両用水路の発電は北陸電力で総最大出力は33200kW。

黒部湖上流部 遊覧船ガルベから

黒部湖畔の平ノ小屋 遊覧船ガルベから

黒部湖中流部 遊覧船ガルベから

黒部ダム堰堤左岸から黒部湖

カンパ谷釣り橋から黒部湖

遊覧船ガルベから黒部ダム堰堤

黒部ダム堰堤

黒部ダム堰堤直下の黒部川

展望休憩施設 屋上は展望台

殉職者慰霊碑

遊覧船ガルベ

堰堤天端から上流方向

観光放水

吊り橋「カンパ橋」

遊覧船ガルベから平ノ小屋

渡船「しらとり」

黒部峡谷猿飛峡谷

黒部峡谷奥鐘橋

奥鐘橋から下流側

奥鐘橋から上流側 黒部川第3発電所 新黒部川第3発電所 計186000kW

欅平で合流する支流の祖母谷川 合流直前に砂防ダム

鐘釣付近の激流

仙人谷ダム 北日本新聞より

土砂で埋まっている小屋平ダム

黒部川第2発電所 取水小屋平ダム

黒部川に架かる奥鐘橋

黒部峡谷鉄道欅平駅

欅平温泉猿飛荘

支流の祖母谷川沿いの名剣温泉

支流の祖母谷川沿いの祖母谷温泉

欅平駅

鐘釣温泉美山荘

鐘釣温泉 河原の露天風呂

鐘釣付近の黒部川

鐘釣付近の黒部川

関西電力出平ダム

関西電力出平ダム湖

黒薙駅から後曳橋

展望台から宇奈月ダム堰堤を望む

左岸駐車場から新柳原発電所・黒部峡谷鉄道柳橋駅を望む

宇奈月ダム駐車場から湖面橋を望む

湖面橋から堰堤を望む

尾の沼公園うなづき湖上流側を望む

宇奈月ダム堰堤天端から黒部川を望む

宇奈月ダム駐車場から上流

宇奈月ダム・うなづき湖

大夢来館(宇奈月ダム情報資料館)

関西電力宇奈月発電所

尾の沼公園とちの湯

富山地方鉄道宇奈月温泉駅

黒部峡谷鉄道宇奈月駅

展望台から黒部川

宇奈月温泉総湯

宇奈月駅から温泉街

展望台からトロッコ電車

山彦橋

黒部峡谷鉄道宇奈月駅後方の黒部川

黒部川に架かる新山彦橋

宇奈月ダムから下流側

宇奈月温泉を流れる黒部川

県道13号線新音沢橋

関西電力音沢発電所

宮野用水神社(黒部川左岸)

宮野用水神社より上流を望む

右岸から愛本橋(赤いアーチ橋・昭和47年に竣工)

愛本合口堰堤

北陸電力黒東第二発電所 最大出力:10400kW

北陸電力黒東第三発電所 最大出力:7200kW 建屋はグッドデザイン賞

墓ノ木自然公園 流れは黒東合口用水 愛本合口堰堤−黒東第一発電所

あいの風とやま鉄道生地駅付近の堤防から白馬連邦

左岸から愛本橋

愛本合口堰堤

刎橋のあった地点(旧北陸道)

関西電力愛本発電所

愛本橋手前の愛本姫社

愛本橋から黒部川下流を望む

左岸から新川広域農道新川黒部橋

新川黒部橋から下流を望む

国道8号線四十八ヶ瀬大橋

県道2号線下黒部橋

黒部川に架かる下黒部橋

左岸より黒部川河口

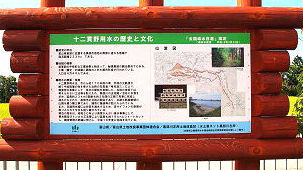

「全国疏水百選」認定・黒部川水系支流尾沼谷川及び宇奈月谷川の十二貫野用水

十二貫野用水(じゅうにかんのようすい)の歴史

黒部市南部の十二貫野台地にある約240ヘクタールの田畑を潤す農業用水。黒部川と布施川の間にある洪積層台地を布施山といい、その平坦な尾根

に連なる本野・石田野・枕野・鏡野・窪野・阿古屋野・吾妻野・柳沢・別所・中山・大谷・栗寺を十二貫野という「大路水系」には石川郡長田村次郎兵

衛らが1818年(文政1)に内山村の上で取水して十二貫野まで江筋荒堀したが、用水整備・管理費用が足りずに翌19年には放棄されたとあるよ

うに、素堀用水路には不向きの地質が連なっている。36年(天保7)の飢饉で改作奉行と地元民はこの地の開発による領民救済を訴願し翌37年、椎

名道三が用水調査を命ぜられ、翌38年10月藩御仕立開(直営)として用水工事が着工された。道三は取り入れ口を尾野沼谷・宇奈月谷・分銅谷に

設け、途中16ヶ所の隧道を堀り、栗寺にはサイフォンで導水し、延長31kmの用水幹線を40年11月に完成させた。

幹線水路の途中で分水した桃原開・中黒開・立岩開・鶏山開を付属開として4790石の新開を予定した。46年(弘化3)に用水拡張が行われ、48年

(嘉永1)に阿古屋野・吾妻野へ柳沢から開水延長しているが、66年(慶応2)で新開高1181石と開拓は順調に進行しなかった。用水路崩壊補修

や江浚の労務負担が大きく、枝用水工事も不足した。用水管理費は藩から支給されていたが、76年(明治9)の地租改正以後全く地元負担となった。

県内の他の大用水のように発電事業の恩恵を受ける流路ではなく荒廃に向かい、地元では北海道開拓民となる者も出た。1900年と21年には用水

組合により水源を嘉々堂谷に延長する計画を立てられたが、いずれも挫折した。35年(昭和10)に計画された尾野沼谷から分銅谷への2次にわたる

隧道計画は90年(平成2)11月に完成した。昭和50年より県営かんがい排水事業として、管水路及びトンネル工法等により延長も約19kmと

ショートカットし、維持管理の節減に努力し、平成16年度に完成を見る。

十二貫野湖堰堤側から

十二貫野湖

十二貫野湖堰堤

二貫野用水の歴史と文化解説板

十二貫野湖堰堤

中山ため池概要案内表示板より

十二貫野用水の碑群

十二貫野湖堰堤

黒部峡谷鉄道列車から尾の沼谷

尾の沼谷十二貫野用水取水口付近

史跡・施設の参考資料

案内表示板

「富山大百科事典」 1994年(平成6年) 初版発行 発行所 北日本新聞社

「富山県歴史の道調査報告書・北陸街道」1980年(昭和55年)富山県教育委員会(編集)・富山県郷土史会(発 行)

メインページヘ