白岩川は立山町を流れ、富山市水橋で富山湾へ注ぐ2級河川。大辻山から高峰山の西側斜面の谷筋を水源とし、流長24.6km。白岩川水系の支流

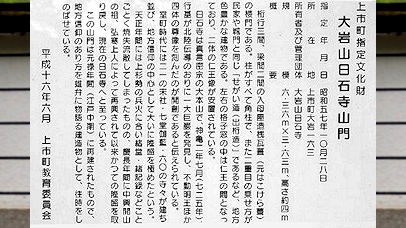

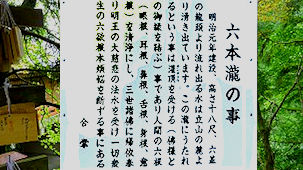

は、落差約24mの岩室の滝のある虫谷川、不動明王の滝で有名な大岩川、人魚のロマンを伝える栃津川。源流部にミズバショウの群生地があり、斜面

は山スキーが楽しめるなどの自然に恵まれ、林道が整備されて杉の植林地となっている。

下流部は低地帯のため雨期には氾濫を起こし、かっては中流部で上市川からの洪水流が流入したり、河口が常願寺川と合流していたため、河口の水

橋では洪水となる等災害に苦しんだ。このために明治以降に河口を常願寺川と切り離し、一部河道の直線化や堤防工事などの改修工事を行った。197

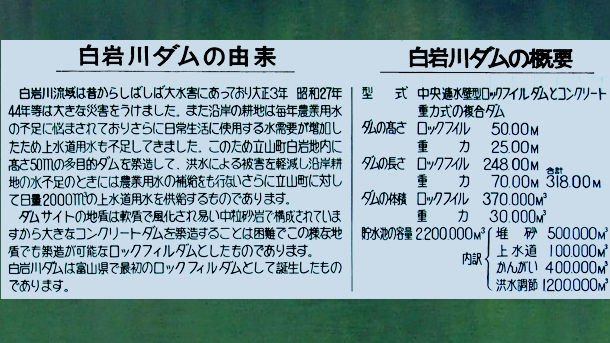

4年(昭和49)に洪水調節と農業灌漑を目的としロックフィルと重力式コンクリートの白岩川ダムが造られた(複合ダム)。

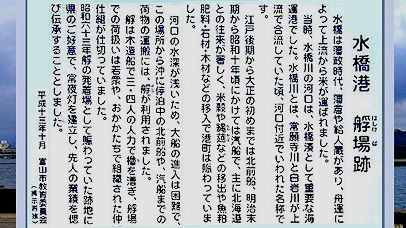

河口は四季を問わず水を満々とたたえ、川幅は広く水量も多いため、かっては小舟の停泊地となり、漁港として利用され、この合流部を水橋川と呼

んだこともある。水橋町部の中央部を流れて、町を東西に分けている。

春には川沿いの桜並木が美しく、夏には、東西橋の完成を記念した橋祭りが開かれる。旧北陸道が渡った地点は東西橋。旧北陸道と重なる県道1号

新しい浦の橋で短絡している。東水橋は西水橋と共に常願寺川と白岩川とが合した水橋川(合流部を水橋川と呼んだ事もある)河口に位置した交通の要

地で古くは「延喜式」水橋駅が置かれ、又、「枕草子」には「水はしのわたり」とあるのもこことされる。近世は宿駅又港町として栄え、藩倉が置か

れ米の積出港でもあった。

白岩川ダム堰堤

白岩川ダム湖

ダム湖側から白岩川ダム堰堤

右岸小公園の案内板の白岩川ダムの由来と概要