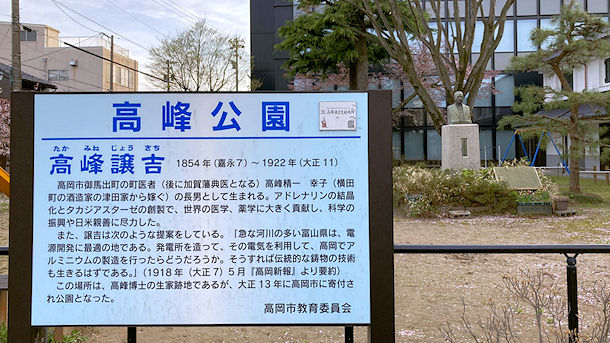

高岡古城公園大手口 |

搦手口(からめてぐち)公園名石碑 |

大手口の高山右近像 |

大山不動尊御影像の堂舎(定塚町) |

|

|

|

|

|

2000(平成12)年12月、守山・小馬出・御馬出・木舟町を中心とした 約5.5ヘクタールが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。町域

の往還道筋は明治中期以前の様相を伝える事物は、ほとんど残っていない。火災復興後にできた土蔵造りの建物群は、当時の人々が考えた耐火建築で

ある。また、高岡商人の経済力を示すものであった(明治33年の火災で町域のほとんどが焼失)。

土蔵造りのまちの木舟町で、とわけ有名なのが菅野伝右衛門家(国指定重要文化財)、明治期の象徴といった造となっている。2007(平成19)年

度から、この地区の無電柱化工事が進められ(同市御馬出町から小馬出町の約580メートルが対象)、平成24年3月8日、残っていた5本の電柱

が撤去された。(対象区間に約40本の電柱があった)

金屋町(千本格子の家並みと石畳が続く、高岡鋳物発祥の町)

金屋町は、高岡の開祖加賀藩二代藩主前田利長公により、城下の産業発展を図るため、砺波郡西部金屋から7人の鋳物師が招かれたことに始まる、

高岡の鋳物発祥の地。千本格子の家並みと、銅片の敷き込まれた石畳が、美しいたたずまいをみせている。

高岡の夏の風物詩「高岡七夕まつり」8月1日〜7日まで

高さ約15メートルのジャンボ七夕をはじめ約壱千本の七夕が高岡の夏の夜を彩る。

|

国指定重要文化財菅野家 |

高岡市土蔵造りのまち資料館 |

富山県指定有形文化財筏井家 |

菅野家隣の山町茶屋 |

森山町の赤レンガの銀行 元富山銀行(旧高岡共立銀行) |

守山町通り |

守山町通り |

木舟町通り |

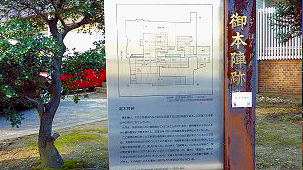

高岡市山町筋防災施設 |

小馬出町通り |

小馬出町の梅田呉服店 |

小馬出町の荻野佛壇店 |

黒漆喰土蔵造りの鈴木家 |

木舟町の塩崎利平商店 |

|

|

|

|

山町ヴァレー |

山町ヴァレー奥の蔵 |

山町ヴァレー奥の蔵 |

山町ヴァレーのホール・座敷 |

山町ヴァレーの座敷 |

テナントが入る前の蔵内部 |

|

|

千本格子と石畳の続く高岡鋳物発祥の町金屋町 |

千本格子と石畳の続く高岡鋳物発祥の町金屋町 |

金屋町通り 利三郎付近 |

高岡市鋳物資料館 |

大寺幸八郎商店 |

旧南部鋳造所のキューポラと煙突 |

千保川に架かる鳳鳴橋 |

鳳鳴橋に設置される鳳凰像 |

山鋳物資料館無料エリアの展示品 |

旧南部鋳造所のキューポラ |

踏鞴と鞴の踏板 |

展示品の釜 |

前田利長公の兜など鋳造した |

磨きが終わった銅製の火鉢 |

高岡市夏の風物詩「高岡七夕まつり」 末広町電停からドラえもんトラム |

高岡市夏の風物詩「高岡七夕まつり」 大きな提灯 |

高岡市夏の風物詩「高岡七夕まつり」・夕暮れの末広町 |

高岡市夏の風物詩「高岡七夕まつり」・夜の末広町 |

次ページは高岡城跡(高岡古城公園)と瑞龍寺です 次ページは高岡城跡(高岡古城公園)と瑞龍寺です

歴史街道 旧北陸道へ

資料

富山県歴史の道調査報告書(北陸街道)発行昭和55年(1980)12月10日 富山県教育委員会・富山県郷土史会・地元発行の観光パンフレット、施設の説明板、

HP等。

富山大百科事典 平成6年(1994)初版発行 発行所 北日本新聞社

市町村合併について

福岡町は現在高岡市、大門町・大島町・小杉町・下村・新湊市は現在射水市です。

富山県の市町村合併(2004年11月)で、福光町・福野町・城端町・井波町・井口村・上平村・平村・利賀村は現在南砺市。

富山県の市町村合併(2006年 3月)で宇奈月町は現在黒部市です。

八幡・草島・岩瀬・浜黒崎・水橋は富山市、石動は小矢部市、立野は高岡市、泊・宮崎・境は朝日町です。

|